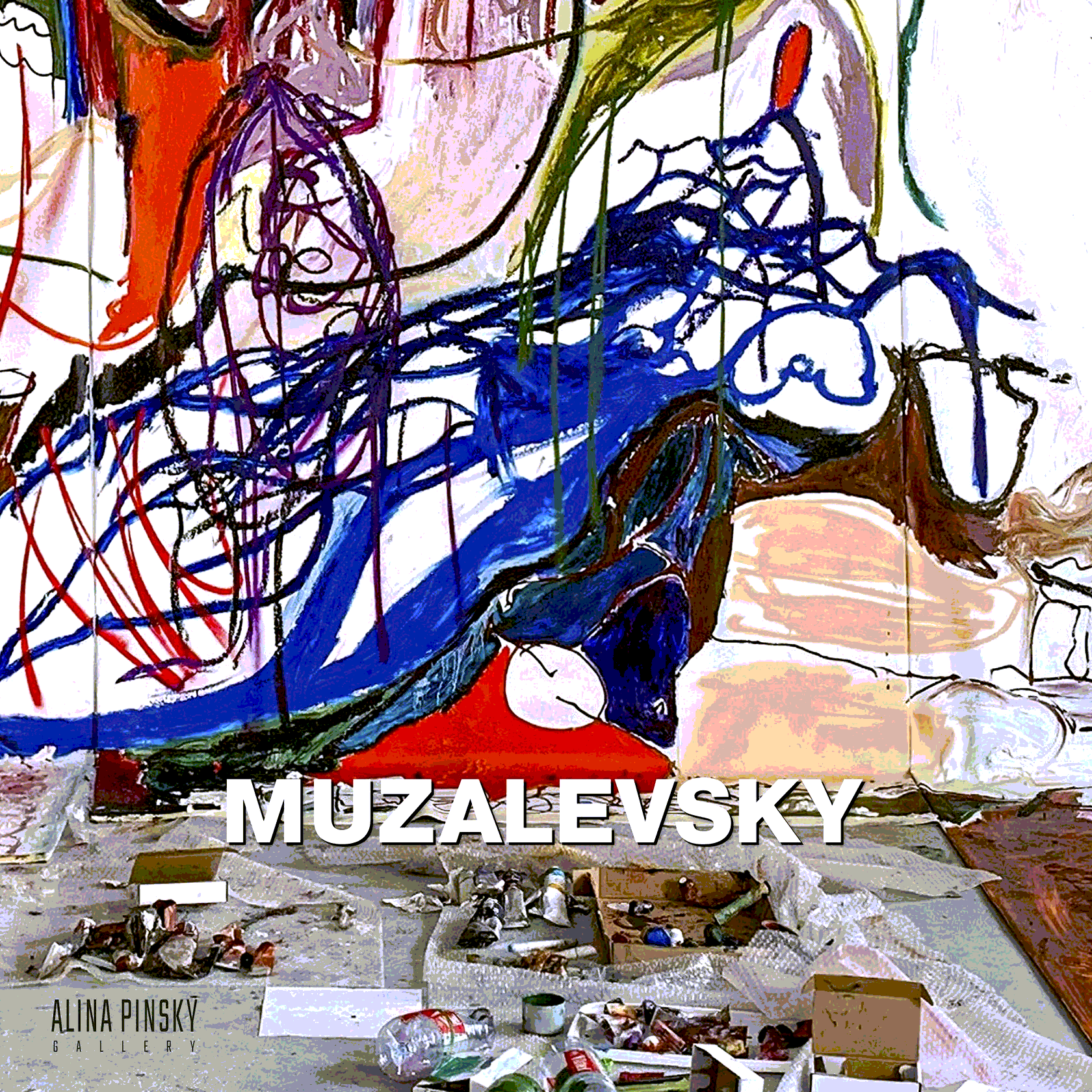

Персональная выставка Евгения Музалевского.

Около 50 живописных и графических работ экспрессивного и самобытного художника заняли все пространство галереи на Пречистенке.

Около 50 живописных и графических работ экспрессивного и самобытного художника заняли все пространство галереи на Пречистенке.

8 Октября - 6 Декабря 2021

MUZALEVSKY

"Искусство Музалевского возникает из сплетения однажды пойманных и засевших в сознании образов, которые он постоянно изымает из памяти, вытаскивает из повседнефвности или из истории искусства, ведь «жизнь похожа на кисель, который можно варить по-разному», а «личное и историческое не имеет границ."

8 октября Alina Pinsky Gallery открыла персональную выставку Евгения Музалевского. Яркий и харизматичный, самобытный, свободный и экспрессивный – в свои 25 лет этот художник уже успел попасть в значимые российские коллекции, а младшие коллеги пытаются копировать его.

Евгений Музалевский окончил Школу Родченко (мастерская Сергея Браткова) и сейчас продолжает обучение в Высшей школе искусств в Оффенбахе, Германия, под руководством немецкого профессора и художника Хайнера Блюма.

Поступая в Школу Родченко, Музалевский занимался фотографией и видел себя профессиональным фотографом. Однако, вскоре он начал рисовать, двигаясь от графики к большеформатной живописи. «В Школе Родченко я изучал теорию искусства, смотрел работы других художников, и начал мыслить дальше, чем фотографическое. Визуальные образы не нуждаются в словах, мне захотелось рисовать, а не говорить», – рассказывает Евгений. Такой переход оказался в его случае предельно органичным – видно, что живопись Музалевского сделана на одном дыхании. Создание произведения для него неразрывно связано с опытом и событиями в жизни, а рисование он воспринимает как естественный процесс. Его стиль считывается мгновенно, не смотря на закрытость языка и замкнутость системы образов. Различные форматы, будь то карманный блокнот или пятиметровый холст, осваиваются художником легко.

Евгений Музалевский окончил Школу Родченко (мастерская Сергея Браткова) и сейчас продолжает обучение в Высшей школе искусств в Оффенбахе, Германия, под руководством немецкого профессора и художника Хайнера Блюма.

Поступая в Школу Родченко, Музалевский занимался фотографией и видел себя профессиональным фотографом. Однако, вскоре он начал рисовать, двигаясь от графики к большеформатной живописи. «В Школе Родченко я изучал теорию искусства, смотрел работы других художников, и начал мыслить дальше, чем фотографическое. Визуальные образы не нуждаются в словах, мне захотелось рисовать, а не говорить», – рассказывает Евгений. Такой переход оказался в его случае предельно органичным – видно, что живопись Музалевского сделана на одном дыхании. Создание произведения для него неразрывно связано с опытом и событиями в жизни, а рисование он воспринимает как естественный процесс. Его стиль считывается мгновенно, не смотря на закрытость языка и замкнутость системы образов. Различные форматы, будь то карманный блокнот или пятиметровый холст, осваиваются художником легко.

К выставке выпущен каталог включающий в себя более 50 работ созданных в 2018-2021 гг, а также вступительные статьи арт-критиков Ирины Горловой и Игоря Волкова.

Ирина Горлова

Тысяча нервных окончаний

Переплетающиеся длинные мазки, линии, очерчивающие сочлененные фигуры, в которые вмазываются неровные пятна цвета, выходящие за границы формы, нервная хаотичность композиций, которым тесно в рамках отведенного пространства, – живопись Музалевского вызывает множество ассоциативных воспоминаний: Сай Твомбли, Баския, Джонатан Меезе. Список можно продолжить. Напоминает, но далека от подражания или цитирования. От Твомбли его отличает привязанность к антропоморфным образам, которые вторгаются в сплетенные нити абстрактных линий, беспорядочно, кажется, опутывающих пространство. От Баския – отсутствие символов, тяготеющих к жесткому тиражируемому знаку. От Меезе – помимо более разреженных форм композиции, нежная интонация, которая звучит сквозь нагромождение форм. У Музалевского нет умозрительности Твомбли, ни его культурного бэкграунда, ни циничной наглости Меезе, ему не нужны соперничающие с изобразительным рядом текстовые граффити Баския. В работах Евгения кочующие фигуры каждый раз поддаются более или менее заметной трансформации, то агрессивно заполняя пространство холста, то уступая его

белизне, открывая путь дорожкам свободно перекрещивающихся линий.

В своих сериях Евгений Музалевский привязан к одним и тем же сюжетам, которые он преследует с почти маниакальной настойчивостью, «пересобирая» занимающий его образ. Так игрушечная козочка становится автопортретом; девушка, держащая в руках свернутый в рулон ковер, – мадонной с младенцем; старый семейный снимок преобразуется в вырастающих друг из друга существ, связанных то ли лопастями пропеллера, то ли похожими на крылья бабочки руками; фигура вырастает из горы, напоминая о земле как первоматерии, материале, из которого создан и Адам, и Голем, и посуда, и дом, а портрет – из деталей, в которых важны «только волосы и зубы», «воротники» и «прически». Искусство Музалевского возникает из сплетения подобных, однажды пойманных и засевших в сознании образов, которые он постоянно изымает из памяти, вытаскивает из повседневности или из истории искусства, ведь «жизнь похожа на кисель, который можно варить по-разному», а «личное и историческое не имеет границ». Свой путь навстречу живописи Евгений не случайно начал с фотографии. Поступив в Школу Родченко, Музалевский хотел овладеть камерой для лучшего способа фиксации выхваченных из жизни кадров. Однако вскоре он сменил фотоаппарат на холст и бумагу, карандаш и краски, для манипулирования которыми ему не понадобились специальные навыки. Евгений стремительно осваивал различные форматы и техники, «встраиваясь в язык», адаптируя материал к своей стилистике, добиваясь нужной ему толщины линии, соотношения масштабов фигур. Собственно, выбор манеры рисования и живописания, как и размера, сначала бумаги, потом холста, происходил интуитивно, из какой-то каждый раз новой внутренней потребности, из любопытства, своего рода вызова. Карандаш просвечивает сквозь масляную краску, придавая плоскости глубину; в холст, разрушая чистоту поверхности, втирается уголь; спрей, позволяющий быстро заполнить поверхность картины, становится инструментом для эксперимента по рисованию тонкими линиями. Рисунок на огромном листе бумаги никогда не является продолжением эскиза, он рождается именно в новом формате – в пространстве, которое надо обжить. Композиции Музалевского, кажется, выстраиваются из этого освоения пространства, как будто спонтанного живописания, отсылающего к практикам автоматического письма. Энергия стремительных абстрактных линий в последних работах уступила место сосредоточенному заполнению холстов плотными цветными формами, раскладываемыми подобно стеклам в средневековых витражах, металлические рамки которых разделяют сцены перегородками разнообразных конфигураций. Как говорит художник, «мои картины стали геометрическими». В этой условной геометрии, напоминающей кладку архаического сооружения, перемешаны разные жанры, зашифровано множество заключенных в «саркофаги»

обелисков, домов и машин, автопортретов, перемежающихся с другими мигрирующими фигурами Музалевского, вроде взмахивающего рукой Папы римского или образа Мадонны с младенцем, вдохновленного не только давним воспоминанием о подруге с ковром, но и картиной, увиденной в одном из франкфуртских музеев. Это последовательное столкновение разномасштабных и разнофигурных форм превращает композиции в насыщенный символический ландшафт, в формировании которого доминирует управляемая накопленными в

результате наблюдения за состоянием «смерти в себе ребенка» повседневными переживаниями и «интеллектуальной работой», кажущаяся бессознательной внутренняя необходимость. Ведь искусство по Музалевскому – «это что-то вроде червяка, вылезшего во время дождя на асфальт».

белизне, открывая путь дорожкам свободно перекрещивающихся линий.

В своих сериях Евгений Музалевский привязан к одним и тем же сюжетам, которые он преследует с почти маниакальной настойчивостью, «пересобирая» занимающий его образ. Так игрушечная козочка становится автопортретом; девушка, держащая в руках свернутый в рулон ковер, – мадонной с младенцем; старый семейный снимок преобразуется в вырастающих друг из друга существ, связанных то ли лопастями пропеллера, то ли похожими на крылья бабочки руками; фигура вырастает из горы, напоминая о земле как первоматерии, материале, из которого создан и Адам, и Голем, и посуда, и дом, а портрет – из деталей, в которых важны «только волосы и зубы», «воротники» и «прически». Искусство Музалевского возникает из сплетения подобных, однажды пойманных и засевших в сознании образов, которые он постоянно изымает из памяти, вытаскивает из повседневности или из истории искусства, ведь «жизнь похожа на кисель, который можно варить по-разному», а «личное и историческое не имеет границ». Свой путь навстречу живописи Евгений не случайно начал с фотографии. Поступив в Школу Родченко, Музалевский хотел овладеть камерой для лучшего способа фиксации выхваченных из жизни кадров. Однако вскоре он сменил фотоаппарат на холст и бумагу, карандаш и краски, для манипулирования которыми ему не понадобились специальные навыки. Евгений стремительно осваивал различные форматы и техники, «встраиваясь в язык», адаптируя материал к своей стилистике, добиваясь нужной ему толщины линии, соотношения масштабов фигур. Собственно, выбор манеры рисования и живописания, как и размера, сначала бумаги, потом холста, происходил интуитивно, из какой-то каждый раз новой внутренней потребности, из любопытства, своего рода вызова. Карандаш просвечивает сквозь масляную краску, придавая плоскости глубину; в холст, разрушая чистоту поверхности, втирается уголь; спрей, позволяющий быстро заполнить поверхность картины, становится инструментом для эксперимента по рисованию тонкими линиями. Рисунок на огромном листе бумаги никогда не является продолжением эскиза, он рождается именно в новом формате – в пространстве, которое надо обжить. Композиции Музалевского, кажется, выстраиваются из этого освоения пространства, как будто спонтанного живописания, отсылающего к практикам автоматического письма. Энергия стремительных абстрактных линий в последних работах уступила место сосредоточенному заполнению холстов плотными цветными формами, раскладываемыми подобно стеклам в средневековых витражах, металлические рамки которых разделяют сцены перегородками разнообразных конфигураций. Как говорит художник, «мои картины стали геометрическими». В этой условной геометрии, напоминающей кладку архаического сооружения, перемешаны разные жанры, зашифровано множество заключенных в «саркофаги»

обелисков, домов и машин, автопортретов, перемежающихся с другими мигрирующими фигурами Музалевского, вроде взмахивающего рукой Папы римского или образа Мадонны с младенцем, вдохновленного не только давним воспоминанием о подруге с ковром, но и картиной, увиденной в одном из франкфуртских музеев. Это последовательное столкновение разномасштабных и разнофигурных форм превращает композиции в насыщенный символический ландшафт, в формировании которого доминирует управляемая накопленными в

результате наблюдения за состоянием «смерти в себе ребенка» повседневными переживаниями и «интеллектуальной работой», кажущаяся бессознательной внутренняя необходимость. Ведь искусство по Музалевскому – «это что-то вроде червяка, вылезшего во время дождя на асфальт».

Экспозиция

Избранные работы

Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки-жуки, как бабочки и коляски и как жуки-пауки, 2020

Холст, смешанная техника

240 х 142 см

Холст, смешанная техника

240 х 142 см

Двойной автопортрет (диптих), 2020

Холст, масло

213 х 126, 213 х 126 см

Холст, масло

213 х 126, 213 х 126 см

Работал разнорабочим на заводе полгода, 2020

Холст, масло

183 х 124 см

Холст, масло

183 х 124 см

Fast Parfume Girl, 2020

Холст, масло

Холст, масло

142 х 185 см

Михаил Глинка - бедный певец, 2018

Бумага, краска

Бумага, краска

260 х 165 см

Чёрныш, 2020

Холст, масло

180 х 124 см

Холст, масло

180 х 124 см

Эксгибиционисты в лесу, 2020

Холст, масло

141 х 250 см

Холст, масло

141 х 250 см

Заблудился в лесу, извиняюсь в носу, 2021

Холст, масло

Холст, масло

238 х 163 см

Без названия, 2021

Холст, смешанная техника

Холст, смешанная техника

158 х 158 см

Мадонна, 2020

Холст, смешанная техника

240 х 139 см

Без названия, 2020

Холст, смешанная техника

126 х 244 см

Без названия, 2020

Холст, масло

126,5 х 193 см

Холст, масло

126,5 х 193 см

Евгений Музалевский

Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки-жуки, как бабочки и коляски и как жуки-пауки, 2020Холст, смешанная техника

240 х 142 см

Евгений Музалевский - один из наиболее ярких молодых представителей современной российской арт-сцены, работающий в традиционной живописной технике.

Предыдущая

Михаил Чернышов: ONE MAN SHOW

Следующая

Тим Парщиков. Just One Shot Away